Физиология обоняния

Обоняние - одно из первых ощущений, которое проявляется у младенца сразу после рождения.

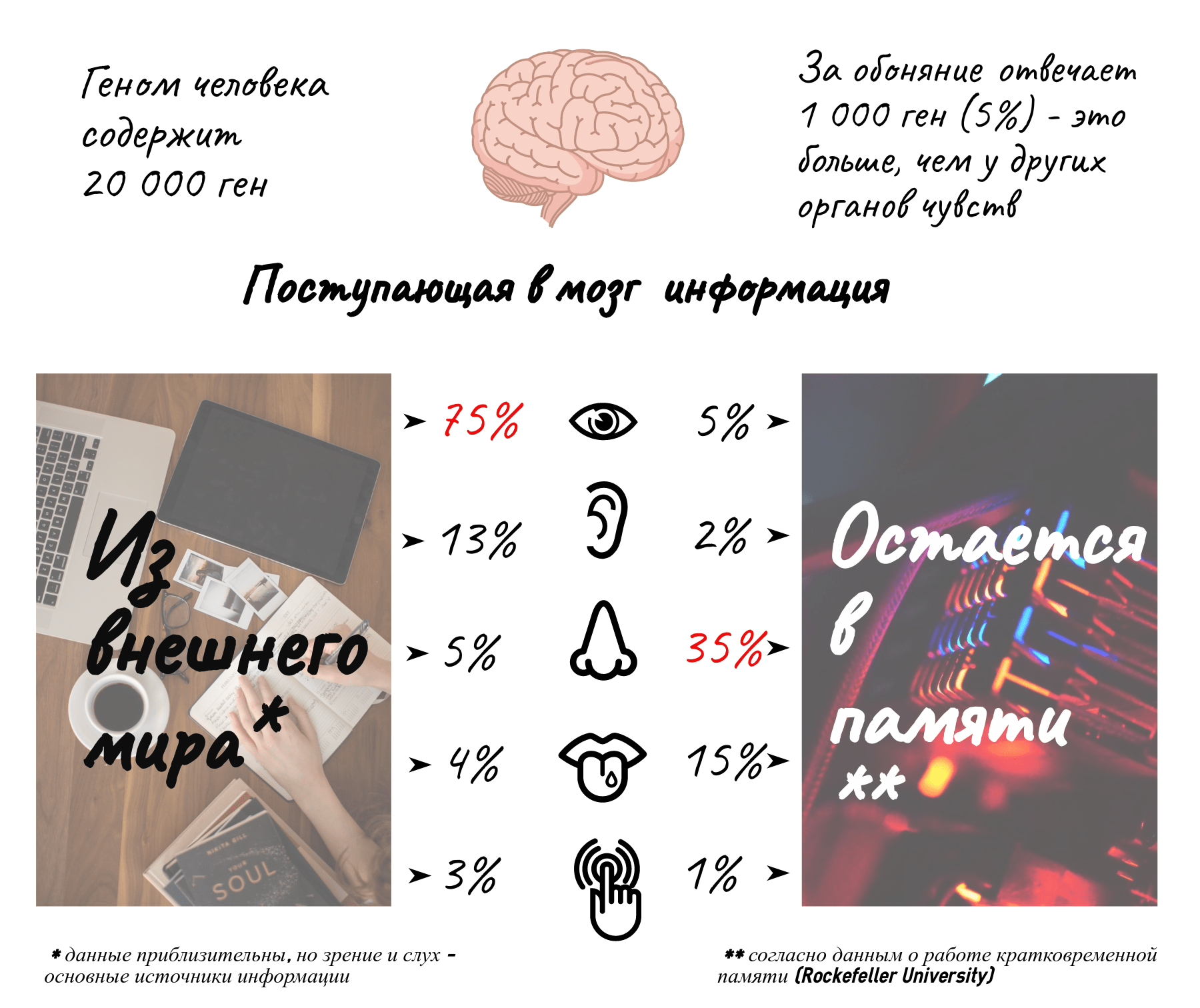

Несмотря на то что на долю обоняния приходится только 2-5% информации, которую мы получаем извне, в геноме человека 3-5% генов (примерно 1 000 генов из общего количества в 20 000) относятся именно к обонянию. Это огромное количество - больше, чем у других органов чувств, - хотя всего лишь 350-400* из них являются активными (точное число рабочих генов пока не удалось установить).

*у каждого человека набор активных ген уникален (мы чувствительны к одним запахам, но игнорируем другие, на которые в свою очередь могут реагировать люди со своим набором активных ген); также ученые считают, что превращение обонятельных ген в псевдогены (неактивные) произошло около 6 млн. лет назад, когда у предков человека появилась тенденция к прямохождению.

Удивительный факт: обонятельные клетки-рецепторы находятся не только в обонятельном эпителии носа, но и в других органах - головном мозге, почках, простате, молочных железах, мышцах и многих других частях организма. Их функциональное значение пока мало изучено.

Главный обонятельный орган человека

- ⚈ Расположение: верхняя часть дыхательных путей, верхняя носовая раковина

- ⚈ Площадь суммарно в носовых полостях: 3-5 см2 (1.5% слизистой оболочки носа)

- ⚈ Толщина обонятельного эпителия: 150-300 мкм

- ⚈ Толщина слизи: 10-50 мк

- ⚈ Обновление слизи эпителия: 10 минут

- ⚈ Количество клеток-рецепторов суммарно в носовых полостях**: от 6-10 млн

- ⚈ Количество видов рецепторных белков в мембране: 350-400

- ⚈ Продолжительность жизни клетки (обновление***): 1-2 месяца

- ⚈ Количество различаемых запахов: примерно 10 тысяч (возможно, больше)

- ⚈ Адаптация к запаху: медленная - от 10 секунд до нескольких минут (зависит от концентрации, воздействия, скорости прохождения воздуха в носу)

- ⚈ Вывод из организма: 20-30 минут

- ⚈ Снижение обонятельной функции с возрастом: на 1% каждый год с 25 лет

**точные данные в доступных источниках разнятся

***по типу это нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются;

при этом обонятельные клетки являются непосредственно клетками мозга и восстанавливаются каждые 1-2 месяца, что делает их уникальными.

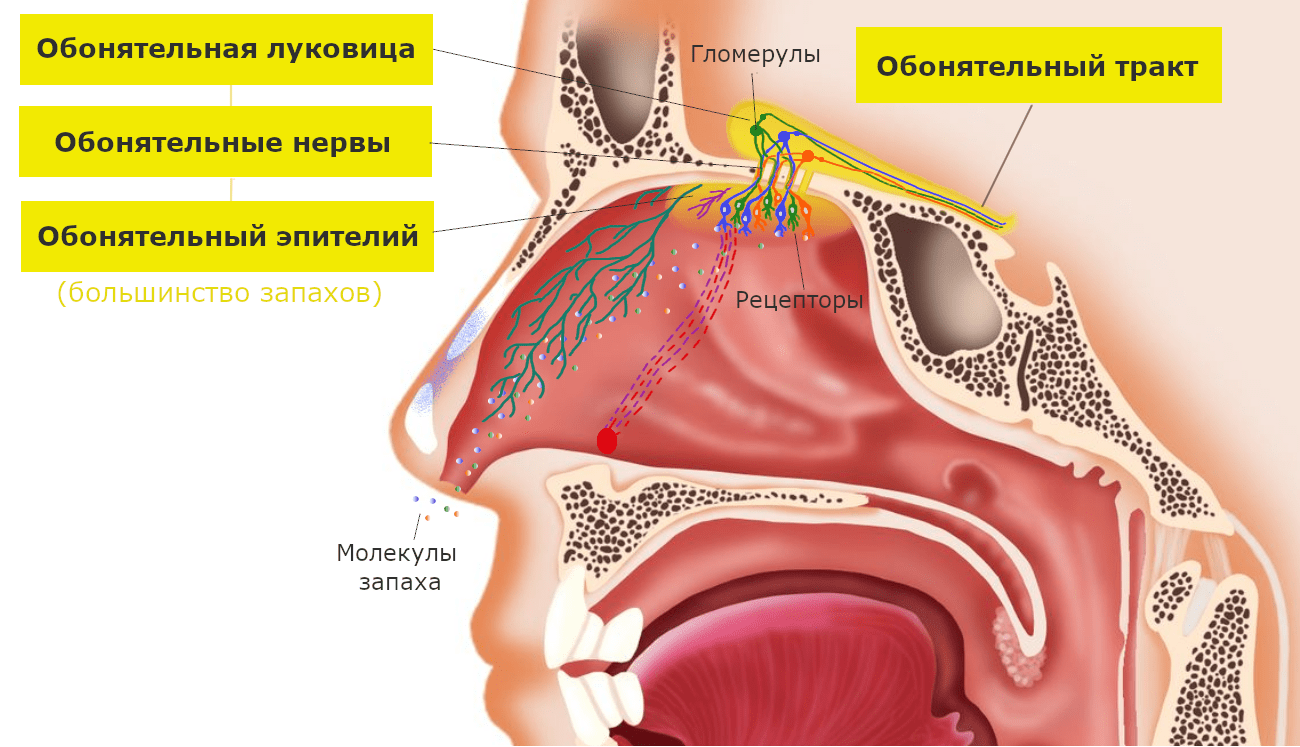

Обонятельный анализатор

Он включает в себя обонятельные рецепторы и нервы, обонятельную луковицу, обонятельный тракт и обонятельные центры мозга.

Строение основного обонятельного органа

1. Периферический отдел

Рецепторы/нейроны/клетки эпителия, расположенного в верхней носовой раковине, содержат два отростка -

дендрит с подвижными ресничками, улавливающими молекулы запаха и удерживающими их в слизистой оболочке,

и аксон, передающий нервный импульс в обрабатывающий орган (луковицу).

2. Проводниковый отдел

Аксоны, словно сплетенные жгуты, образуют обонятельный нерв, который проходит через кости черепа и попадает в обонятельную луковицу.

3. Проводниковый отдел

Обонятельная луковица - небольшой орган продолговатой овальной формы, являющийся частью лимбической системы -

одной из древнейших частей головного мозга, отвечающей за эмоции и поведение.

В ней находятся гломерулы, сферические образования (“клубочки”), которые в зависимости от получаемого сигнала могут активироваться по-разному: каждый запах активирует свой набор различных гломерул, словно составляя таким образом карту запаха. Эти образования непосредственно соединены с митральными клетками, которые наряду с гломерулами являются главными в луковице - в них происходит анализ сигнала, получаемого от рецепторов.

От митральных клеток в свою очередь отходят их аксоны, образующие обонятельный тракт,

который в итоге разделяется на нескольких пучков, идущих в разные разделы мозга. В нем различают 3 обонятельных центра:

1) первичный

2) корковые центры (главный из них - извилина гиппокампа)

3) подкорковые центры (передние ядра таламуса)

Обоняние очень тесно связано с работой лимбической системы мозга - древней частью головного мозга, отвечающей за память и эмоции. Некоторые ученые считают лимбическую систему центральным участком мозга, “эмоционально” принимающим решения раньше, чем мы это осознаем.

Также это одна из причин, почему на запахи мы реагирует практически мгновенно, до того как наступит осознание: сигнал попадает сразу в гиппокамп, отвечающий за ассоциативную память, и в область амигдалы, где обрабатываются воспоминания и формируется память, связанная с эмоциями; оттуда сигнал идет в таламус, определяющий уровень нашего сознания и концентрации внимания.

Эти центры головного мозга обеспечивают связь обонятельной системы с другими сенсорными системами, которые в итоге формируют общее впечатление от запаха и могут провоцировать разные формы поведения.

Надо заметить, что в процессе эволюции обоняние появилось раньше других органов чувств (и запах - это первое, что мы ощущаем в момент рождения) и оно напрямую связано с разными отделами мозга.

Как работает основной обонятельный орган?

Рецепторы обонятельного эпителия с помощью ресничек (в среднем, 9-16 на обонятельную клетку у человека; для сравнения у собак - 100-150 ресничек на рецептор) улавливают молекулы пахучего вещества в малом количестве. Достаточно примерно от одной до восьми молекул для возбуждения обонятельной клетки - в ней происходит преобразование химического раздражения в нервный импульс (электрический сигнал), который поступает в обонятельную луковицу через аксоны. В обонятельной луковице содержится около 2000 гломерул (синаптических контактов) для обработки первичного сигнала и дальнейшей передачи в другие отделы мозга.

Разные обонятельные клетки, судя по всему, содержат определенный вид/форму белка, позволяющий реагировать на отдельные запахи.

Как различаются запахи?

Существует несколько теорий различения запахов, и одной из самых известных является стереохимическая теория Эймера, согласно которой молекула пахучего вещества должна соответствовать форме (лункам-углублениям) белков рецепторов у обонятельного эпителия - как ключ к замку. Как только есть соответствие, в мозг передается сигнал об определенном запахе.

В 1999 году учеными Линдой Бак (Linda Buck) и Беттиной Малник (Bettina Malnic) из Гарвардской Медицинской Школы (Harvard Medical School) было сделано революционное открытие, удостоенное премии Нобеля: мозг различает запах не столько благодаря одному типу рецепторов для каждого отдельного запаха, сколько комбинации различных рецепторов, реагирующих на составляющие запаха. Один рецептор может реагировать на разные запахи, соответственно один аромат может распознаваться многими рецепторами и их комбинацией, создавая таким образом “рецепторный алфавит”.

Также существуют еще атомарная, колебательная, стерическая, физическая, химическая, электрохимическая теории.

Здесь стоит отметить, что наше восприятие запаха комплексно: мы воспринимаем аромат как единое целое, не разлагая его на отдельные части. Например, если взять вещество 1,5-октадиена-3-он с запахом герани и смешать его с метионалом, обладающим запахом жареной картошки, в соотношении один к ста, то мы получим запах рыбы (Боб Холмс (Bob Holmes), “Вкус. Наука о самом малоизученном чувстве”(Flavor: The Science of Our Most Neglected Sense)).

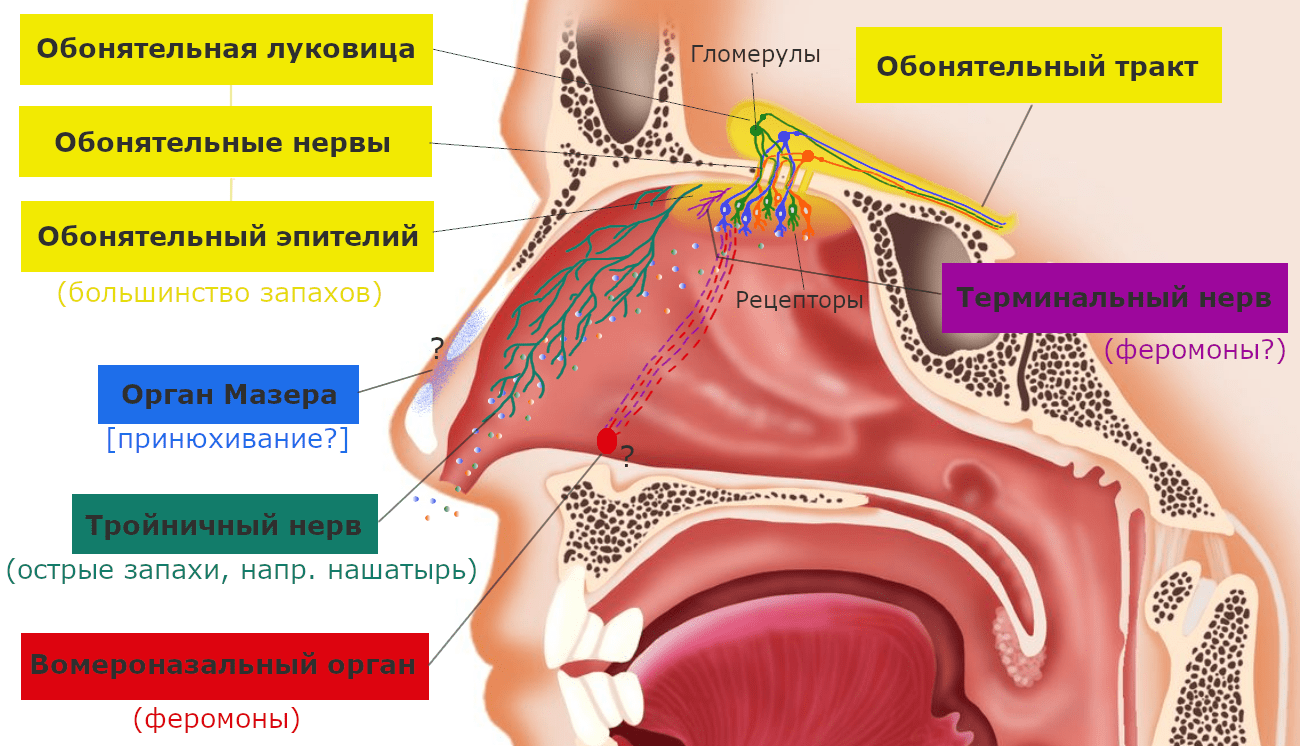

Другие органы обоняния

Орган Мазера

Итак, молекулы пахучих веществ попадают на слизистую носа через носовую или ротовую полости. Но и здесь все не так однозначно. Считается, что до обонятельного эпителия, расположенного далеко от носового входа, доходит не более 7-10% воздушного потока, и, как правило, в обычном режиме мы осознанно не слышим запах.

Довольно необычные опыты по улавливанию запахов проводили ученые в 19-м веке, например, разрезав вдоль … голову покойника и расположив в носовой полости кусочки розовой лакмусовой бумаги. Затем половинки головы складывали обратно и закачивали пары аммиака через ноздри. Тут-то и выяснилось, что лакмусовая бумага, расположенная в зоне обонятельного эпителия, не меняла цвет на синий под воздействием паров аммиака, а это значит, что воздух с запахом практически не доходит до зоны обонятельных рецепторов.

Для того чтобы это произошло, нашему носу нужно принюхаться (мышцы в этом случае работают и направляют поток воздуха по-другому). А вот что нас заставляет принюхиваться, до сих пор является вопросом. Ученые предполагают, что это орган Мазера - бугорок в районе носовой перегородки, улавливающий малейший аромат. Он был обнаружен итальянским ученым Родольфо Мазера у животных в 1943 году и еще пока не сильно изучен. Также не подтверждено, есть ли он у взрослого человека.

Вомероназальный орган (феромоны)

Этот орган улавливает феромоны - химические вещества, которые по действию похожи на гормоны, регулирующие внутренние процессы организма, но в отличие от них феромоны вырабатываются/испускаются наружу для “общения” и взаимодействия с представителями своего вида или рода.

На данный момент феромоны обнаружены у насекомых, рептилий, некоторых млекопитающих. А вот есть ли они у человека, это до сих пор не известно. Тем не менее сам вомероназальный орган определенно есть у эмбрионов, детей и предположительно примерно у трети взрослых (считалось, что с возрастом этот орган редуцируется). Другое его название - орган Якобсона. Oн же является дополнительным или вторым органом обоняния.

Вомероназальный орган представляет собой две небольшие трубочки в основании носовой перегородки, открывающиеся в полость рта (у змей, волков, оленей) или носа (у мышей, людей). У животных рецепторная часть, улавливающая исключительно молекулы феромонов, передает сигнал по отдельному нерву в отдельную обонятельную луковицу, отличную от луковицы основного обонятельного органа. Сигнал из нее поступает непосредственно в мозг, в частности в гипоталамус.

Современные исследования подтверждают, что у человека этот орган, скорее всего, является “рудиментом”: у него нет отдельной обонятельной луковицы и нет отдела мозга для обработки сигнала, а кодирующие его гены в основном являются псевдогенами (известно только 5 рабочих). Тем не менее ученые считают, что его роль еще предстоит изучить.

Скорее всего, вы слышали о самых известных феромонах человека - андростадиеноне и эстратетраеноле - но, увы, до сих пор не доказано, что они оказывают возбуждающий (сексуальный) эффект на представителей человеческого рода (хотя духи с феромонами до сих пор выпускаются, в том числе “феромонным” первопроходцем - компанией Erox).

Тройничный нерв

Это самый большой черепной нерв, который получил название благодаря тому, что имеет три ветви чувствительной части (глазничный, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы). Работу тройничного нерва мы всегда ощущаем, когда вдыхаем резкие запахи - нашатырь или камфору. При этом организм получает отчетливую команду удалиться от источника запаха как опасного для жизни.

Терминальный нерв

Терминальный или нулевой нерв был обнаружен в человеческом черепе только в 1913 году и его функции до сих пор не известны. Он вплотную прилегает к обонятельным нервам, и возможно участвует в процессе восприятия феромонов вомероназальным органом. Не исключено, что он и сам может воспринимать феромоны.

Органы с обонятельными рецепторами

В 2019 году в журнале Chemical Senses было опубликованы результаты исследования американских ученых, которые нашли на языке обонятельные рецепторы, способные изменять ощущение вкуса во рту. Как происходит обработка сигнала от этих клеток, пока еще установить не удалось, но данное открытие имеет практическое применение: при воздействии на рецепторы обоняния пища по вкусу может казаться слаще при минимальном количестве сахара, что поможет снизить количество его потребления.

Ранее молекулярный биолог Ханс Хатт из Германии определил, что сперматозоиды имеют обонятельные рецепторы, которые помогают им находить яйцеклетку по запаху на пути к ней. Согласно результатам исследования, запах яйцеклетки похож на аромат ландыша, когда она готова к оплодотворению.

Им же было обнаружено, что 15 рецепторов обонятельного эпителия также встречается в коже, которая хорошо реагирует на синтетической аромат сандала “Сандалор”: согласно проведенным экспериментам, царапины на коже заживали быстрее на 30%, когда данный аромат был распылен в воздухе.

Эффект быстрого восстановления был обнаружен и в скелетных мышцах, позитивно реагирующих на молекулу лираль с ароматом ландыша, цикламена и сирени согласно исследованиями биолога Грейс Павлат из Университета Эмори.

Это краткое описание того, что человечество знает об обонятельной системе и ее работе на данный момент. Частично неизученность темы связана со сложностью проведения экспериментов, невозможностью точных измерений, относительно слабой технической оснащенностью.

Еще по теме:

Нарушения обоняния | Запахи при Covid-19 | Паросмия